為什麼一般 3D 列印材料不建議直接接觸食品

前言

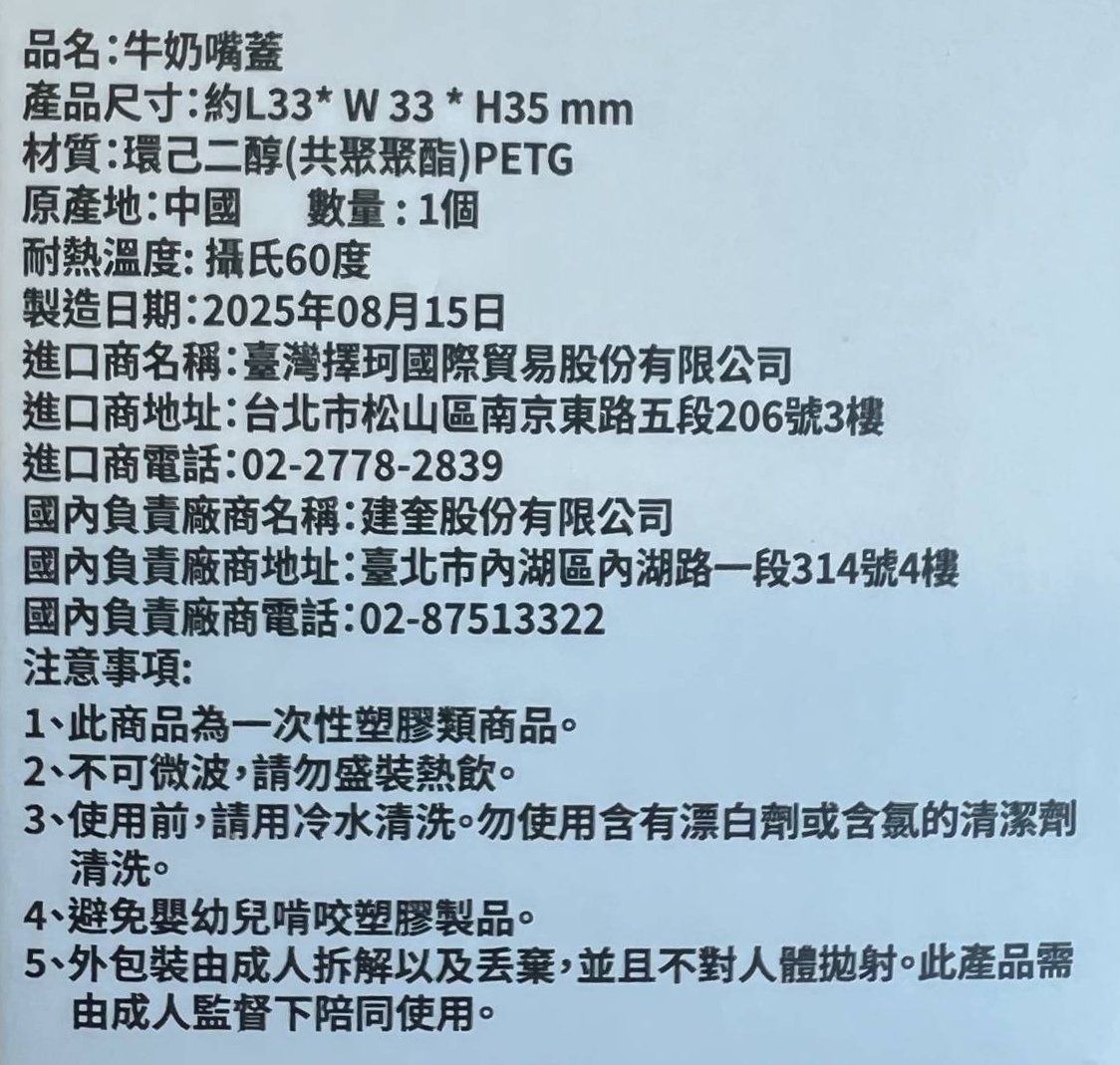

最近全家便利商店推出了一個活動:「購買指定鮮奶滿 149 元,即贈送牛奶嘴蓋乙個」。這個活動在網路上引起不少討論。

在我今天看到網友 howard10107 分享的照片時,我差點沒暈倒…

因為照片中這個奶嘴,是使用 FDM 3D 列印、PETG 材料製作的,從外觀來看並沒有經過任何表面封裝或後處理。這樣的列印品如果直接與食品或液體接觸,會有一些我們需要注意的「食品安全疑慮」。

為什麼一般 3D 列印材料不建議直接接觸食品?

很多人以為 PLA、PETG 這種塑膠列印出來的東西「看起來乾淨」、「摸起來沒味道」就沒事,但事實上只要你不是用特別認證過的食品級材料與設備,就絕對不應該讓這些列印品直接碰食物!

常見的食品接觸風險有哪些?

材料可能含有添加物或釋出有害物質

一般列印材料如 PLA、ABS、PETG,即使原料如 PLA 聽起來「天然」,但為了列印穩定性或顏色需求,常會加入添加劑或色料,這些可能沒有食品級認證,根本沒人能保證安全。

光固化材料多半含有未聚合單體,即使固化後也可能釋放殘留物,不建議用於食品相關用途。

列印層紋容易藏污納垢、難以清潔消毒

- FDM 列印物有明顯層紋,這些細縫會卡粉塵、食物殘渣或油脂,難以完全清潔。

- 即使看起來乾淨,若沒有封裝處理,內部仍可能成為細菌與黴菌滋生的溫床。

機台與噴頭可能產生交叉污染

- 一般列印設備不一定只列印食品安全材料,若曾列印過含金屬粉、碳纖維等特殊耗材,可能在噴頭內部留下微量殘留。

- 此外,市面上許多 3D 列印噴頭採用黃銅材質製造,長期使用或磨損可能導致微量金屬釋出;若其中含有鉛成分,與食品接觸時便存在潛在健康風險。

- 更別說印表機裡面本來就不是乾淨環境,灰塵、油脂、潤滑劑全都看不到但會沾到材料上。

塑膠微粒釋出風險

- 3D 列印屬於積層製造,材料熔融堆疊會有不確實的狀況,表導致面粗糙,在未封裝的狀況下,會釋出微量塑膠碎屑或微粒。尤其是使用過的奶嘴蓋,在開關、清洗、摩擦的過程中,更容易有微小的塑膠脫落

- 這些微粒肉眼看不到,但可能隨著飲品或食物被吃下肚,長期累積下來可能對腸道與內分泌系統造成負擔。

那麼,要怎麼做才是真正的「食品接觸安全」?

如果真的希望 3D 列印的東西可以放心接觸食物,需要同時考慮以下幾個條件:

材料具備食品級認證

需選用原料商能提供食品接觸證明(如 FDA 21 CFR、EU No.10/2011)的材料,例如:

- NatureWorks PLA 4043D

- ColorFabb PLA/PHA Natural

- Taulman T-Glase

這些材料原廠有提供 FDA / EU 食品級接觸文件,不是你買個 PETG 就能當奶嘴用的。

使用專用設備與噴頭

- 噴頭要用不鏽鋼無鉛版本。

- 機台應專機專用,避免與非食品級材料混用。

- 機台的潤滑油、軸承油也必須是食品級的,這點很多人會忽略!

做好表面處理或改用食品模具翻製

- 可以使用食品級環氧樹脂封裝表面。

- 更好的方式是列印完後用作矽膠模具的母模,再翻製出真正與食品接觸的部件。‘

3D 列印充滿好玩的創意,但食品安全更不能馬虎

3D 列印真的很好玩、很有創造力,

但一旦涉及吃進肚子裡的東西,就不能只憑直覺或肉眼判斷乾不乾淨。

你覺得那顆奶嘴「看起來沒事」不代表它真的沒事!

食安不是只有廠商要注意,身為 Maker 或設計者的我們,也應該具備這份基本的風險判斷能力。

下次如果你也想印杯子、餅乾模、奶嘴頭,記得先問自己這幾個問題:

- 材料有認證嗎?

- 列印設備乾淨嗎?

- 有後處理或封裝嗎?

否則,就別輕易讓 3D 列印品接觸你的食物!

Be the first person to leave a comment!